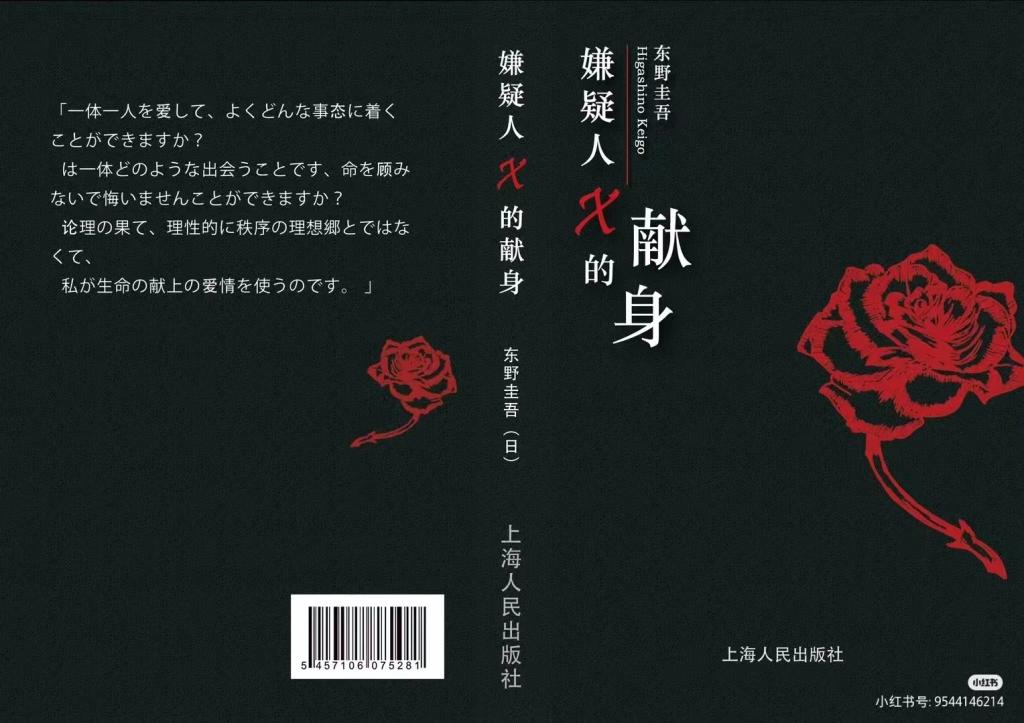

《嫌疑人X的献身》是日本推理小说作家东野圭吾创作的长篇推理小说,也是“伽利略系列”的第三本小说。

作者简介

东野圭吾(ひがしのけいご),日本作家,1958年2月4日出生

于日本大阪。毕业于大阪府立大学电气工学专业,之后在公司担任生产技术工程师,并开始推理小说的创作。1985年,凭借《放学以后》获得第31回江户川乱步奖,从此成为职业作家,开始专职写作。1999年,《秘密》获得第52回日本推理作家协会奖,入围第120届直木奖;此后《白夜行》、《暗恋》、《信》、《幻夜》四度入围直木奖;2006年,《嫌疑人X的献身》史无前例地将第134届直木奖、第6届本格推理小说大奖及当年度三大推理小说排行榜第1名一并斩获。早期作品多为精巧细致的本格推理,后期笔锋越发老辣,文字鲜加雕琢,叙述简练凶狠,情节跌宕诡异,故事架构几至匪夷所思的地步,擅长从极不合理之处写出极合理的故事,功力之深令世人骇然。代表作:《白夜行》、《信》、《侦探伽利略》等,多部作品已被改拍成电视剧或电影.

该作讲述一个数学天才为了帮助一对母女隐藏杀害前夫的罪行,和警方展开了一连串的斗智,制造整个骗局。 该作同时获得直木奖和本格推理小说大奖,同时摘得“这本小说了不起”、“本格推理小说Top 10”、“周刊文艺推理小说Top 10”三大推理小说排行榜年度总冠军。

内容简介

百年一遇的数学天才石神,每天唯一的乐趣,便是去固定的便当店买午餐,只为看一眼在便当店做事的邻居靖子。靖子与女儿相依为命,失手杀了前来纠缠的前夫。为救靖子,石神提出由他料理善后。石神以数学家缜密的逻辑思考设了一个匪夷所思的局,为靖子提供了天衣无缝的不在场证据,令警方始终只能在外围敲敲打打,根本无法与案子沾边。

创作背景

小说中故事发生的背景是在日本的20世纪90年代。20世纪90年代的日本,有着“失去的十年”之称,经济停滞,人情冷漠,人们对未来感到迷茫,内心缺乏安全感。

虽然20世纪90年代的日本经济停滞,社会冷漠,但这时却有一种东西正在前进、上升,那就是女性意识。随着日本不断推进的民主化和世界第三次妇女运动思潮的影响,日本女性的自我意识开始苏醒,女性问题为社会所广泛关注。这一时期的女性,与以前相比已有了很大的改变,她们不管是在生活上还是在精神上都不再依附于男性,成为独立的社会人,她们在夫妻关系、家庭地位和社会生活中都要求与男性平起平坐。但是,正是由于这种诉求,给女性的生存造成了新的困境,遭到了男性社会的强烈反对。东野圭吾紧贴这一社会现实,将这一时期的女性犯罪的根源归结于男性社会。

作品荣誉

“这本小说了不起”第1名

“本格推理小说Top 10”第1名

“周刊文艺推理小说Top 10”第1名

一举夺得最高文学大奖直木奖和本格推理小说大奖

日本票选“年度最受欢迎小说”

日本亚马逊、纪伊国屋、三省堂畅销排行第1名

韩国阿拉丁、YES24、教保文库畅销排行第1名

台湾诚品、博客来、金石堂畅销排行第1名

艺术特色

结局或是谜底的设计,可以说是推理小说的最大魅力。通过对登场人物、事件发生的时间和地点等各处埋下伏笔,甚至有时会利用一些叙述手段使得读者有了先人为主的印象,最后在谜团解开的时所带来的冲击和意外,正是推理小说迷读推理小说的最大的乐趣。和纯文学不同,推理小说除了故事性以外,必须兼具意外性以及布局的合理性。

《嫌疑人X的献身》和一般的推理小说的推理叙述方式不同,全书有十九章,但是开头的两章就已经将谁是犯人、犯罪的过程及犯罪实施的结果这三大推理小说的重要因素全部呈现给了读者,可以说将一般逻辑上的谜底已经解开了。读者认为自己已经知道了谜底,所以在接下来的内容当中,应该就是看警方和犯人之间的较量了。殊不知,这正是东野圭吾对全书布局的精妙之处。当真正的谜底揭开,“献身”一词的真正意义得以阐明的时候,不由地会为作者的填密布置感到佩服。

《嫌疑人X的献身》这部小说中,对于环境的描写很少。细数之下,也就只有四五处简单的描写,奠定了作品的冷色的基调。作品中的心理描写及人物会话也是趋于平淡的风格,没有什么激烈的场面。全书的遣词造句精炼简明,并没有过多的渲染技巧,可以说整个小说都是用一种接近真实的朴实语气来展开剧情的。

读书感悟

传统的侦探小说多是黑白分明,对正义进行赞颂,对罪恶进行批判,或者说法理和情感是对立的。而东野圭吾的小说多处于这两者的中间地带。如为女儿甘愿背上罪名的靖子、在法理和友情之间纠结的汤川、为心中单纯的爱恋而触犯法律的石神。这些人物的情感表现或动机都可以说和传统的正义是不相符的,但是读者看完小说后也很难做出明确的定义,究竟他们是属于善还是属于恶,取而代之的是痛心、同情、惋惜等交织在一起的复杂感受。小说里的侦探并不完全是正义的化身,犯人也并不一定是罪恶的代表。不管哪一方都具有人性的弱点,都在法理正义及道德情感之间游离。里边的人物都是混乱的社会价值体系中的复杂人性的缩影。东野的很多作品中,解开谜团的关键不限于科学的推理,而在于对人性的观察。而人性、人与人之间的爱和恨,可以说是永恒不变的主题。

{图片来源:网络}

图书位置:流通二库

索书号 I313.45/D675